精研烹湘味 ,传承铸匠心

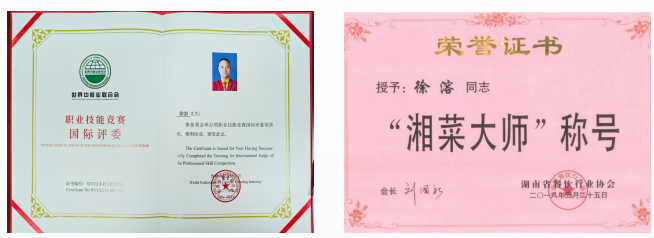

——专访中国饭协青年名厨委常务副主席、中国湘菜大师、湖南省非遗传承人(湘菜类)、中式烹调一级技师徐溶

在开拓湘菜版图的征程中,总有一些温暖的身影将湖湘文化的基因融入烟火人间。中国饭协青年名厨委常务副主席、中国湘菜大师、湖南省非遗传承人(湘菜类)、中式烹调一级技师徐溶,便是这样一位深耕者。从1995年踏入厨房的青涩学徒,到如今推动湘菜走向世界的文化使者,他以“弘扬工匠精神,传承湘菜技艺”为使命,在传统与创新的交汇处,书写着湘菜的时代新篇。

乡野灶台燃起的烹饪梦想

1979 年出生于湖南常德的徐溶,童年记忆里最鲜活的画面,便是小学时在灶台前为家人烹制家常菜的场景。1995年端午节,受从事厨师职业的表哥的影响,他带着行李踏入了长沙银河大酒店,从清洗灶台、叠放厨具等基础工作起步,开启了烹饪生涯。彼时的酒店以海鲜和广式早茶闻名,他在粤菜师傅的灶台边观察学习,同时钻研常德钵子菜的乡土做法,这种“左手精致粤菜,右手泼辣湘菜”的早期训练,为他日后的技艺融合埋下了伏笔。

拜师于湘菜大师蔡智敏后,徐溶的技艺体系日益精进。1997年至 2009年间,他从长沙富丽华大酒店的厨师,逐步晋升为北京隆博广场潇湘苑、湘乾尚品餐饮管理公司的行政总厨,在首都的餐饮市场打磨出对湘菜标准化的深刻理解。2009 年,他带着积累的经验回乡创业,从投资20余万元的小炒店起步,到合伙经营200万元规模的餐厅,用“水库鱼头”“土猪腊肉”等优质食材打造口碑,却在疫情期间因成本控制与市场波动关闭门店。这段经历,让他深刻地认识到:“厨师转型老板,既要守住菜品品质的底线,也要懂得商业逻辑的平衡。”

即便在创业最艰难时期,徐溶坚持用传统方法自己熏制腊味,现杀水库鱼头,用传统方法自制剁椒。这种对食材近乎偏执的追求,虽压缩了利润空间,却也为他赢得了“用料实在”的业界口碑,让他在转型非遗传承人与行业导师时,始终将“食品安全与品质优先”作为核心准则。这些在创业岁月中沉淀的食材哲学与商业思考,不仅塑造了他作为厨师的职业底色,更成为其日后以非遗传承人身份推动湘菜标准化、产业化进程的重要基石。

解构湘菜密码:非遗传承的当代焕新

在徐溶眼中,湘菜的魅力远不止于“辣”的表象——它是洞庭湖畔的香辣、湘西群山的酸辣、长沙街巷的咸香,这种植根于湖湘风土的饮食智慧,在他手中既保持着对传统技艺的敬畏,又悄然发生着与现代生活方式的对话。

自1996 年拜师湘菜大师蔡智敏后,徐溶继承了对传统技法的严苛要求。师父让他用整条鱼练习切片,直到鱼片薄如蝉翼、能透光,这种刀工训练成为了他打磨技艺的根基。制作腊味合蒸时,他选用湘西自制腊肉与腊鱼,以浏阳豆豉、干红椒粉调和,茶油浸润后蒸制,使油脂与香料层层渗透,成品咸香中透着稻米熏制的烟火气,成为推广湘菜“本味主义”的代表作。从师爷许菊云处习得的剁椒鱼头传统做法,更成为了他创新的起点﹣﹣老辈人“剁椒鱼头”让肉质更入味,手工自制的剁辣椒,入坛发酵一直坚持用传统的方法制作剁椒,坛香味十足,至今仍是他坚守的核心技艺。

2021 年与海尔食联网的合作,是徐溶将传统技艺与现代科技结合的关键尝试。为解决预制菜研发中的难题,他耗时半年调试配方:用乳酸菌发酵技术稳定剁椒的酸度,用低温锁鲜工艺处理鱼头去腥,推出了“立式蒸烤箱版”剁椒鱼头,让用户“开袋入箱”15分钟即可还原大师口感,首批2.5万份订单售罄,后又追加至5.5万份。这种创新并非对传统的颠覆:立式蒸法通过蒸汽循环让鱼头胶质吸收三层辣椒的复合香味,既保留了“传统魂”,又通过现代科技提升了口感层次。他带领着团队开发的“湘菜智能预制菜系统”,让剁椒鱼头通过海尔蒸烤箱走进全国近 2 万个家庭,甚至触发其“家乡味”的共鸣。

在2022年中国国际食品餐饮博览会上,徐溶推出了“辣条烧红烧肉”,带皮土猪肉慢炖2小时后与辣条融合,辣条吸收肉汁后软嫩入味,这种尝试,以年轻消费语言重新诠释湘菜文化,试吃食客们连连点赞;将湘菜经典与湖南特色小吃跨界融合。而他改良的高压锅粉蒸肉,突破传统蒸笼工艺,用高压锅上汽后小火蒸15分钟,使五花肉达到“软糯入口即化”的效果,该菜品在2025年首届湖南非遗美食大会上斩获了金奖,印证了传统技法与现代工具相结合的可能性。

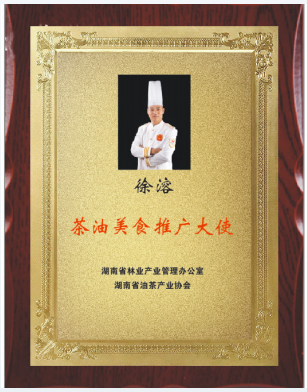

作为湖南省湘菜类非遗传承人,他在湖南茶油推介会上演示“茶油炒土鸡”,以“热锅冷油”技法保留食材的本味,强调“非遗要走进现代烟火气”。师从蔡智敏处传承的正宗湘菜做法,与师爷许菊云传授的传统烹饪理念,在他手中转化为推动湘菜标准化发展的动力,作为中国饭店协会青年名厨专业委员会常务副主席,徐溶将更多精力投入到对行业人才的培育中。2023年,他发起了“湘菜青年人才培养计划”,已为行业输送了500余名掌握传统刀工与现代设备操作的复合型人才,多位学员在“楚怡杯”等省级技能竞赛中崭露头角,让湘菜技艺在守正创新中实现了代际传承。

行业浪潮中的思考:给世界的湘菜情书

徐溶在餐饮行业深耕了三十载,见证了湘菜从区域菜系到全国菜系的蜕变。如今的湘菜市场,正以7%~10%的年增长率不断扩张,人均消费从早期的50元提升至200~500元,形成“大众亲民与高端定制并存”的双轨格局。他注意到,像长沙13亩渔村餐厅推出的 “鱼头佛跳墙”,将湘菜与闽菜融合后成为招牌菜,这也印证了湘菜以包容性打开新市场的可能。而随着预制菜的普及、数字化营销的兴起,则让他看到了湘菜突破地域限制、实现规模化发展的历史机遇。

面对行业变革,徐溶认为青年厨师面临着三重挑战:首先是传统技艺的坚守困境,当辣椒炒肉的“锅气”被标准化流程所取代,当粉蒸肉的米粉炒制被机器生产所替代,如何在效率与风味间找到平衡?其次是技术迭代的适应压力,从与海尔食联网合作研发预制菜到掌握厨房智能设备的应用,厨师不仅要精通“煨、炖、蒸”等传统技法,还要学习数据分析、线上营销等新技能;再者是市场竞争的成本博弈,如他创业时坚持使用腌制超1年的土猪腊肉,虽保证了品质却压缩了利润,这种“食材本味”与“商业逻辑”之间的矛盾,至今仍是行业痛点。

基于多年的行业实践,徐溶为青年厨师提炼出清晰的职业发展建议。在技艺的传承上,他强调从基础工序入手,并强调这些细节把控实则是湘菜“色重油浓、讲究实惠”文化基因的体现。在创新实践中,他以海尔剁椒鱼头预制菜为例,鼓励厨师用科技解决传统难题,如用乳酸菌发酵技术稳定剁椒的酸度,通过低温锁鲜工艺处理鱼头去腥,这不是颠覆传统,而是让老味道适应现代生活的节奏。

2024年担任“全国生态食材评定中心专家委员会”湖南专家工作站副站长期间,徐溶主导制定了《湘菜预制菜加工技术规范》,为剁椒鱼头、腊味合蒸等经典菜品的工业化生产流程建立了标准。此外,他还受聘为长沙新东方烹饪学院名誉教授,将从师爷许菊云、师傅蔡智敏那里继承的“立式蒸鱼头”“茶油调味”等技艺转化为系统化课程,让年轻厨师理解湘菜不仅是味觉体验,更是湖湘文化的载体。他相信“湘菜的未来在年轻人手里。”而唯有扎根传统灶台,才能在时代变革中烹饪出属于湘菜的新风味,让这一承载着湖湘文化的菜系在全国乃至世界舞台上持续焕发活力。

味至深时是故乡:一位湘菜传人的精神图谱

从2016年考取中式烹调一级技师,到2018年获评“湘菜大师”,再到2023年9月加入中国共产党,徐溶的职业轨迹始终与湘菜发展同频共振。作为中国饭店协会青年名厨专业委员会常务副主席、世界中餐业联合会清真餐饮产业分会副主席,他主导制定了湘菜技能竞赛标准,还担任过世界中餐业联合会职业技能竞赛国际评委、2024世界川菜烹饪技能大赛评委等数十项赛事评审职务。疫情期间,他以党员身份带领着团队为医护人员制作家乡风味盒饭,参与长沙餐饮复苏紧急会议,用“一碗热饭”诠释“把湘菜写进民生”的责任与担当。

“湘菜是能让你连吃三碗米饭的中国味道。”在徐溶看来,这“魔力”的背后,是湖湘文化“心忧天下”的热烈与“经世致用”的智慧。2025年首届湖南非遗美食大会上,他的高压锅粉蒸肉斩获了金奖,用“软糯入口即化”的口感证明了传统技艺的当代生命力。谈及未来的发展规划,徐溶的愿景清晰而坚定,他将联合茶油、腊味等产业链,构建起从食材种植到文化传播的完整生态。

在这位湘菜大师眼中,灶台从来不是简单的烹饪场所,而是文化传承的精神祭坛。他以匠心为引、以技艺为桥,在时光的蒸屉间升腾着湘菜的文化基因,唯有让湖湘饮食的文化密码在创新中保持活性,湘菜才能成为解码中国饮食美学的一把黄金钥匙,在全球味蕾版图上镌刻下独属于东方的风味坐标。在他看来,灶台不仅是烹饪的场所,更是传承的祭坛——唯有以匠心守味,用创新赋能,才能让湘菜这 “湖湘文化的味蕾密码”,在时代浪潮中始终保持着滚烫的温度。