红外济世科技惠民, 仁心筑梦踔厉奋发

——访哈尔滨市全科医疗技术发展有限责任公司创始人王祥林

冰城哈尔滨的晨光里,一位八旬老者俯身调试仪器,远红外线透过棱镜,在他鬓角的霜花上折射出温润的光晕。四十载春秋,他将物理学的精密与医者的悲悯熔铸为一束光,让无数病痛中的生命重获暖意。从广播电视厅的工程师到红外医疗的开拓者,从膀胱癌患者到万千病患的守护者,王祥林以赤子之心叩击科学之门,用技术的温度丈量生命的宽度,在物理能量与人体健康的交汇点上,书写下了一段关于坚守与奉献的岁月长卷。

困厄启智·科创扬帆

(一)病厄为媒:探得光疗密钥

20世纪80年代末,命运的试炼猝然降临。时任黑龙江省广播电视厅工程师的王祥林,被确诊为颜面神经麻痹,当时针灸时间长达三年,并且持续萎缩。传统疗法在沉疴面前渐显乏力,而一次偶然的红外照射体验,竟无需针药便能舒缓病痛。这如同一道微光,照亮了王祥林此后探索的方向。

凭借深厚的物理学科素养,王祥林敏锐地察觉到远红外线与人体组织间的奇妙共鸣。他发现,特定波长的远红外线穿透肌肤时,既能转化为温能和热能疏通气血,又能激活细胞内水分子的振动节律,为生命活动注入新的动能。这种“无接触、无损伤”的治疗特性,让他萌生了一个大胆的设想:将这项技术打磨成普惠众生的医疗利器。

1990年,他与王晓艳携手创办了哈尔滨市频谱电子器材经销部,在自家的陋室里开启了艰难的研发之路。为验证疗效,他带着样机辗转于佳木斯大学医学院等科研机构,当佳木斯市中心医院、哈尔滨医科大学二院等机构的临床报告相继证实其对治疗慢性病的显著效果时,他知道,这束光已然具备了照亮更多生命的力量。

(二)砥砺深耕:筑牢产业根基

1995年,道里区乡政街的旧厂房,见证了王祥林梦想的升级。他在此建立了研发基地,带领着团队反复试验,用多种元素与氧化物烧结成特殊的半导体,配以匹配人体吸收的滤波涂料,终于研制出能发出“多峰宽带强生命能量波”的辐射源片,这项突破后来也获得了国家发明专利。

1996年,哈尔滨全科医疗技术发展有限责任公司正式成立,标志着这项创新技术迈入规范化发展的新阶段。此后数年,全科治疗仪的足迹不断延伸:1997年通过了美国FDA认证,成为首个敲开美国市场的中国红外医疗设备;1998年,中国生物医学工程学会秘书长杨子彬教授在中科院完成的实验,证实其对小白鼠肿瘤的抑制作用,为这项技术在疑难病症治疗领域的推广奠定了理论基石。

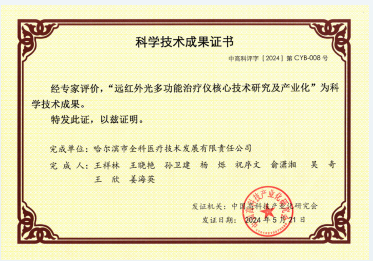

新世纪的曙光中,企业发展驶入了快车道。2001年国际质量体系认证的获得,为产品质量筑起了坚固的防线;2003年,道里区群力乡15000平方米的新基地拔地而起,不仅将年产能提升数倍,更通过吸纳下岗职工与残疾人就业,让企业发展的红利惠及社会;2006年ISO13485国际认证、欧盟CE认证接踵而至;2008年中国国际专利技术金奖的加冕,让“全科”品牌在全球医疗器械领域崭露头角;2014年机场路10万平方米新厂区的启用,让王祥林创业的种子终于成长为可庇荫众生的大树,而树的年轮里,镌刻着每一次技术突破的艰辛与喜悦。

光暖病痛·大爱无疆

(一)疗效彰明:点亮生命之途

在王祥林的蓝图里,技术的终极意义永远是服务生命。为验证远红外光疗在临床场景的普适性,他斥资建立了二级康复医院,七年间以“光疗为主、传统为辅”的诊疗模式,让上万名疑难病患者重获新生。哈尔滨卫健委一位干部的母亲,在ICU昏迷月余,多种疗法均束手无策,王祥林携便携仪器照射了一刻钟,老人竟奇迹般地睁开了双眼,后续经持续治疗完全康复;一位被医院下达病危通知的肿瘤患者,在广播中听闻王祥林的事迹后慕名求助,几次治疗便疼痛锐减,因家境贫寒,王祥林赠其两台仪器,如今患者已生活自理如常三十余载。这些真实案例,成为比任何奖状都更有力的证明。

当国家推进医养结合的号角吹响时,他迅速响应,建起了15000平方米的养护院。在这里,远红外线成为老人们的“健康管家”:清晨照护关节,缓解退行性病变带来的僵硬;午后温暖腰腹,改善胃肠功能与糖代谢;傍晚呵护心肺,增强循环系统的活力。这种无需服药的养护方式,让衰老不再与痛苦相伴,为银发群体筑起了一道温暖的生命防线。

深究光疗的科学机理,如同打开一部生命能量的密码簿。远红外线穿透组织时,通过热效应扩张血管,加速炎症因子的代谢,故能快速缓解跌打损伤等肿痛;以共振作用激活细胞酶的活性,促进胶原蛋白合成,故能加速术后伤口愈合且减少瘢痕;其免疫调节功能可增强白细胞的吞噬能力,提升T细胞活性,为机体筑起一道无形的防御屏障。从带状疱疹的快速止痛到慢性支气管炎的顺畅排痰,从糖尿病足的溃疡修复到缓解肿瘤患者放化疗的副作用,这束光以润物无声的方式,改写着诸多疾病的治疗叙事。

王祥林自身便是这项技术的见证者。八年前中风后,他拒绝过度医疗,坚持每日光疗,如今八十有七仍能驱车办公;膀胱癌术后六年,无需频繁复查,生活质量一如常人。他常说:“病痛的缓解与否,身体最诚实。我研发的仪器,首先要能治好我自己,才敢送到患者面前。”

(二)公益同行:传递世间温情

“科技向善”是王祥林刻在企业基因里的信条。自2000年起,“与重症患者结对子”活动便成为了企业常态:为甲状腺癌患者郭勇提供免费治疗与仪器,助其重返工作岗位;为尿毒症姐妹张静平、张静恩筹集透析费用,并用光疗改善其生活质量;定期上门照护孤寡老人,让他们的晚年生活不失尊严。这些善举如同光的折射,让技术的温度惠及更多社会角落。

2002年,道里区“送温暖、献爱心”事业活动中,价值6万元的全科治疗仪被送到低保家庭,让慢性病患者在家即可接受治疗;2008年汶川地震,王祥林第一时间组织员工捐赠了60台全科治疗仪与60万元物资,这些设备在灾区临时医疗点发挥奇效,加速了伤员的康复进程。公司因此被获颁“大爱无疆,真情永驻”荣誉证书,这份认可,比任何商业利润都更让他珍视。

在企业内部,这份大爱转化为对员工的深切关怀。2002年成立团支部,2006年建立党支部,让红色基因融入企业血脉之中;2010年成立工会,切实维护职工的权益,年年获评“合格职工之家”;王晓艳总经理作为省市劳动模范,带头参与公益活动,团队中“五一巾帼示范岗”的旗帜始终高扬。这种“企业如家”的氛围,让三百余名员工凝聚成一股温暖而坚韧的力量。

坚守初心·逐梦远方

(一)途有荆棘,信念弥坚

前行的道路从非坦途。王祥林曾将价值百万的设备捐赠给某肿瘤医院,却因治疗收费未纳入医保体系,被锁入仓库二十余载;在国家中医药局的招商会上,他关于“光疗可降糖抗癌”的分享,竟遭专家以嘲讽口吻质疑。这些挫折让他明白,新技术的普及,不仅需要疗效支撑,更需要打破认知壁垒与利益藩篱。

即便如此,八旬高龄的他依然奔波在推广一线。2024年,他拖着中风后的身体,参加了数十场展会与访谈,在德国杜塞尔多夫医疗器械展上演示操作,在社区服务中心开展免费体验,在镜头前耐心地讲解光疗原理。他常对员工说:“我多跑一步,就可能多一个患者少受些罪。”面对误解,他从不争辩,只以事实回应:公司产品通过了ISO13485、欧盟CE等多项国际认证,产品远销全球二十多个国家;临床观察报告显示,对近400种病症的有效率超90%;自己与妻子的健康状态,便是最好的活广告。

最让他痛心的是一些患者因观念束缚错失生机。有直肠癌患者在光疗显效后,轻信“偏方”中断治疗,半年后便离世;有青光眼患者拒绝光疗建议,坚持手术最终失明。这些案例让他愈发急切:“我不怕技术被质疑,只怕有人因无知而错过生机。”

(二)薪火相传,福泽绵长

站在新的历史起点,王祥林的愿景愈发清晰:让远红外光疗走进寻常百姓家,成为像体温计一样普及的健康工具。目前,公司已形成了“研发-生产-销售-康复-医养”“五位一体”的产业生态,拥有22种产品、60余项专利,在全国设有百余家体验服务中心,几乎覆盖了除西藏外的所有城市。全科七彩养护院的建成,标志着光疗技术在养老领域的深度应用;筹备中的第五代产品,将更轻便、更智能,适配家庭日常使用。

在他看来,这项源于中国的技术,理应先惠及同胞。当看到马来西亚患者不远万里来哈求医时,他既自豪于自己技术获得的国际认可,又揪心于国内认知的滞后。但他坚信,随着健康中国战略的逐步推进,这种“不打针、不吃药”的绿色疗法终将获得应有的舞台。

“耄耋能自理,长寿不失忆”,这十字箴言,既是王祥林对老年生活的期许,也是对这项技术的信心。四十载追光之路,他从自救走向救人、从科研走向产业、从个人理想走向民生福祉。这束始于冰城的红外光,正跨越地域与偏见,终将以温暖而坚定的力量,照亮人类健康的未来征程。

暮色中的实验室,远红外线在棱镜下流转成虹。王祥林凝视着光谱仪上跳动的曲线,仿佛看见了无数患者舒展的眉头。四十载光阴,他以物理工程师的严谨解析生命能量,以医者的仁心传递技术温度,让一束光从实验室走向万千家庭。那些获得专利的图纸、临床报告的数据、患者送来的锦旗,都在诉说着一个真理:真正的创新,永远以生命为圆心;真正的坚守,终将让温暖抵达远方。当这束光穿透更多病痛的阴霾,便是对这位追光者最虔诚的致敬。