掌勺承古韵 ,挥刀拓乾坤

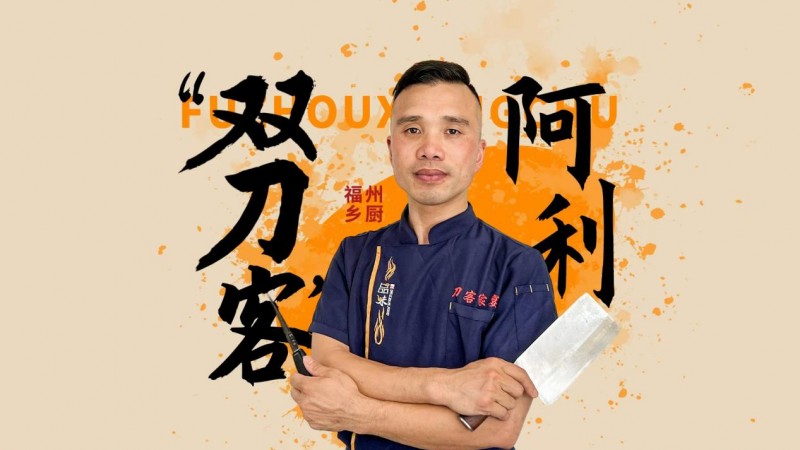

——访国家中式烹调高级技师、闽菜大师吴统利

从尘土飞扬的工地到雕镂方寸的灶台,吴统利以二十年光阴,在闽东大地写就了一部味觉史诗。他懂“治器先治心”的古训,故能在萝卜堆里雕出牡丹,于高汤中熬出岁月的沉香;他明“守正亦通变”的哲思,将淮扬雕花融入闽味红糟,让佛跳墙从朱门宴走入田舍席。那些晨光熹微时的渔港选鲜,暮色四合中的灶台传艺,皆是其匠心的注脚。“技进于道,艺通于神”,他的刀下,既有《调鼎集》的古法传承,亦有“敢为天下先”的新锐锋芒。当龙凤萝卜花绽放在粗陶碗沿,当乡宴流水席奏响了山海和鸣,方知所谓的传奇,不过是把每一份热爱,都熬成岁月带不走的滋味。正如《遵生八笺》所言:“味外之旨,非上智不能得。”他以掌心老茧为笔,以烟火气为墨,在连江的土地上,写下了属于中国乡厨的时代注脚。

厨途启程 乡宴新章

那年,十七岁的吴统利来到了尘土飞扬的工地,在蒸腾的热浪中挪动,掌心的厚茧与汗湿的工装,都在无声地诉说着少年对命运的叩问。钢筋水泥丛林里,搬砖扛料的日子如重复的晨昏,让他看清了生活的粗粝——沾满泥浆的劳作,正吞噬着他儿时对灶台烟火的朦胧向往。两个月的工地生涯,如冷峻的镜子照见梦想与现实之间的鸿沟,也让他攥紧了改变命运的决心。

从小萦绕于鼻尖的饭菜香,此刻化作清晰的航向。吴统利收拾行囊走进了厨师学校,深知这是逃离体力苦海的唯一跳板,唯有在灶台间闯出一片天地,方能摆脱重蹈工地生涯的宿命。这份决绝,化作课堂上专注的眼神、实操间反复颠勺的臂膀,以及图书馆泛黄书页上的批注。周末,他泡在图书馆里,寒暑假钻进餐馆后厨,追着老师傅刀光勺影地学习,把每次灶台边的站立都当作一场修行。

三年淬炼终成锋芒,他以全校翘楚之姿叩开了福建省西湖宾馆的大门。这座承载着八闽饮食精髓的殿堂,让他在鲍参翅肚的精工细作中窥见了烹饪艺术的堂奥。然而两年后,他敏锐地察觉技艺瓶颈——如同烹调需适时添火,人生亦需更广阔的炉膛。于是他背上行囊单枪匹马地闯北京,在紫禁城旁的星级酒店边工作边学习,于南北菜系的碰撞中汲取养分,三载京华岁月,让他的灶台功夫添了大气象,也读懂了饮食背后的地域文脉。

归乡列车驶进了连江地界,窗外渐浓的乡野气息让他读懂了土地的召唤。彼时,故乡乡村宴席还停留在粗放的味觉满足上,他从中嗅到了革新的可能——大都市习得的精致理念,或许能为乡土宴席注入新灵魂。他褪去了酒店大厨的光鲜,系上烟火气围裙,成了穿梭于乡野的掌勺人。

初涉乡厨行当,他坚持对菜肴色、香、味、型、器的追求,却遭遇了农村老一辈的质疑:“菜好吃就行,做那么漂亮没用”。这番话虽让他备受打击,但他始终坚信美食与艺术的结合是趋势,随着社会发展,人们见识更加多元,对美的追求也不断提升,这种结合终将被接受。他在保留乡土味的基础上,将酒店标准融入了乡村宴席——用竹编器皿盛土笋冻,以青瓷碗呈佛跳墙,让雕镂萝卜花映衬红糟肉的油亮,曾经不解的目光渐渐在惊艳中变得柔和。

匠心铸味 食安立根

连江乡野的晨雾里,吴统利翻动锅铲的声响穿透了薄雾,这双曾搬过水泥的手,如今正雕琢着闽菜的未来。谈及菜系传承,他眼中跃动着火焰般的热忱:“闽菜如榕树,须深扎于红土地,亦要向天光舒展枝叶。”在他看来,佛跳墙的醇厚汤底是百年老味的基因密码,鱼丸在竹筛中弹跳的韵律是故土的心跳,这些根基绝不可动。但固守成规只会让滋味褪色,他常带着福州鱼露赴京,在鲁菜高汤的浓醇里提炼“鲜之层次”,将淮扬菜的雕花技艺融入荔枝肉的摆盘之间,让传统闽味在碰撞中焕发新生。

“匠心从不是灵光乍现,是把苦日子熬成琥珀的耐心。”他摩挲着掌心的老茧,那是工地岁月与灶台生涯共同的印记。初学雕刻时,为练稳拿刀的手,他每日悬腕削萝卜,直到满地碎屑堆成小山,指尖被刀划破也只是用布一裹继续练。如今站在职业院校的讲台上,他仍坚持“先做通才再做师”——自己先把每道闽菜的火候悟透,从佛跳墙的十八道工序到海蛎煎的火候掌控,皆烂熟于心,才敢将经验倾囊相授给学生。更常带着学生走南闯北,在广州酒家看烧腊的糖色秘诀,去成都巷子学习豆瓣酱的发酵工艺,让眼界的广度滋养技艺的深度。 食品安全在吴统利心中重若千钧,堪比灶台的基石。每当宴席来临,凌晨四点他就会出现在连江渔港,亲手挑选当日宴席的海产:虾要能蹦出竹筐,鱼鳃需鲜红如缎,贝类轻敲时要发出清脆的“叩叩”声。“不鲜的食材,宁可倒了也不上桌。”这是他给团队立的铁律。后厨里,生熟砧板用红绿两色严格区分开来,连抹布都按区域分类——这些近乎苛刻的规范,起初在乡村宴席推行时屡遭质疑,他便用通俗的比喻讲解“生熟分开”的道理,直到大家明白:“宴席的热闹,得用安全打底。”吴统利还要求徒弟们精读《本草纲目》里的食材特性,知晓海带软坚散结、生姜温胃散寒的道理,让每道菜肴不仅美味,更藏着对食客健康的体恤。

闽菜作为中国传统八大菜系之一,通过历史的沉淀与发展,如今被国民喜爱。传承不守旧,创新不忘本,这是烹饪行业里的一句老话,但是也是吴统利二十余年光阴的坚守,闽菜的传承,从不是守着老菜谱故步自封,而是让老味道在时代浪潮里找到新坐标。当他雕的龙凤萝卜花绽放在乡村宴席的粗陶碗里,当改良版佛跳墙用竹编提篮端上农家的八仙桌,那份对传统的敬畏与对创新的勇气,正让闽菜的根脉在乡野间愈发茁壮。

擘画厨途 志在千里

在连江乡野的宴席现场,吴统利指挥团队备菜的身影从容不迫。这位从灶台走向管理的乡厨,对团队领导有着独到的哲学:“灶台前的协作,堪比交响乐团的合奏,少了谁的声部都不成调。”他常说,做领导先修心胸,要把员工视作并肩的挚友而非下属。后厨里,老师傅掌勺时,他会站在一旁递毛巾,年轻学徒犯错时从不厉声斥责,而是手把手地纠正刀工——这种“包容式管理”让团队成员拧成一股绳,传帮带的传统在默契中自然地流淌。遇到复杂宴席,他总会召集众人围坐议事,鼓励学徒大胆提出自己的想法:“哪怕是摆盘的小创意,只要能让乡亲们喜欢,就值得试。”这种开放式的氛围,让每个成员都觉得自己是宴席的共建者,而非单纯的执行者。

谈及未来发展,吴统利的规划如一盘精心搭配的宴席,层次分明且滋味悠长。首当其冲的是开办培训班,他想把福州鱼丸的捶打秘籍、红糟肉的腌制火候,都装进了教材里。“手艺藏在手里会生锈,传下去才是活态。”他计划在后厨辟出一方教学区,既教刀工雕花的硬功夫,也授宴席统筹的软技巧,让更多年轻人接住乡厨的接力棒。而宴会厅的打造,是他眼中的重头戏——要让没出过远门的乡亲,在自家门口就能尝到“既能养眼又可饱腹”的精致菜肴。

营养均衡是他对乡宴的新追求。“以前只求分量足,现在要讲搭配技巧。”目前,他正在钻研《中国居民膳食指南》,计划在传统宴席里加入杂粮拼盘、果蔬雕刻,让海蛎煎配着清爽的凉拌海带,荔枝肉搭着解腻的酸梅汤。这种改良并非凭空想象,他常带着团队去农户家回访,记下老人们对“太油、太咸”的反馈,再结合营养学知识调整配方。“活到老学到老,灶台功夫也得跟着时代进步。”他笑称自己是"学生",经常说活到老学到老,“三人行必有我师”是他的座右铭。

每场宴席结束,他都会咨询客户对整场宴席的体验感,还有出品的好坏,以及后期的跟进,连“某道菜咸了半分”等细节都记在本子上。为了让更多人知道连江乡宴的精彩,他学着拍短视频,镜头里既有老师傅颠锅的火光,也有雕花刀下绽放的萝卜牡丹,账号粉丝半年就涨了十万多。更在筹划“大师工作室”,想把闽菜非遗传承人请进来,一起挖掘连江鱼丸、鱼面的文化故事,让乡宴不仅是味觉盛宴,更是乡土文化的展台。

在方寸灶台间与雕花案头的修行里,吴统利始终以刀为笔、以勺为墨,在日复一日的淬炼中精进技艺、沉淀心性。在当地宴席行业中渐渐传出了名号,十里八乡的乡亲们带着口碑上门,指名要他掌勺定制宴席。好的口碑也赢得了众多媒体的关注,2022年爱奇艺上映的《海鲜英雄》记录片专门到连江拍摄吴统利团队的乡宴故事;福州晚报、福州电视台也相继报道、播出了吴统利团队的刀客家宴。那份在灶台边生长出的笃定愈发清晰——乡厨这条路,只要守得住匠心、融得了新意,定能越走越开阔。

时光在颠勺的弧度里刻下了勋章:世界中餐业联合会职业技能竞赛国际评委、中国青年名厨精英赛金奖、福州市第七届中等职业学校学生职业技能竞赛(烹饪专业果蔬雕刻项目一等奖)指导教师奖、连江县一县一桌菜主创团队荣获世界渔都七星大厨奖,这些见证了吴统利刀工与火候的精进;“连江工匠”称号,印证了乡野灶台也能孕育大师。他还荣获连江县高层次人才(G类)、国家承认的一级中式烹调师、高级雕刻师资格,受聘多所学校担任客座老师。2025年6月在香港中华厨艺学院成功举行了世界中餐亚洲大赛,此次大赛是亚洲地区最具权威性的中餐烹饪赛事之一。吴统利与他带领的连江刀客家宴团队制作的《什锦山水鲍》、《瓜香田园鸡》和《翡翠珊瑚鱼》斩获了“个人特金奖”及“团体特金奖”的荣誉。吴统利带着他的厨艺从乡土草根走向香港国际大舞台,向世界展示中国烹饪技艺的精彩!

从灶台到团队,从当下到未来,吴统利的每一步规划,都透着对乡厨事业的赤诚。在他看来,乡村宴席不仅是做菜,更是在编织一张联结乡亲的网,网住烟火气,也网住文化的根。而他,便是那个执网前行的人,让每一场宴席都成为乡村故事的生动注脚。