茶舟载道破商海 ,桃源筑梦照归心

——访云溪•桃花源品牌创始人陈婉瑜

陈婉瑜,国家高级制茶师、评茶师、茶艺师,华南农业大学研究生导师,御茗香茶文化品牌创始人,云溪•桃花源品牌创始人,东莞市清溪女企业家联合会会长,清溪镇人大代表及妇联副主席。从潮汕茶乡走出的商海闯将,到乡村振兴的领航者,她以茶为舟,载半生匠心溯流于千年文脉;她化荒为梦,在“世界工厂”的腹地唤醒338亩沉睡的山水。当铁场村的残垣邂逅陶渊明的诗笺,陈婉瑜执科技为笔、以生态为墨,将荒山蜕变为“中国首个茶米梯田”网红打卡地,使非遗工坊的香篆缭绕着《香乘》古籍的余温,助东江纵队的红色基因在党建长廊淬火重生。从御茗香茶席到云溪桃花源,陈婉瑜让机器轰鸣的城市重闻稻浪低语,让每个中国人心中那片“桃花源”,终在故乡的烟火里落地生花。

茶山星火 照见初心

在乡村振兴与消费升级的时代交响中,农文旅融合正成为破解城乡二元结构的密钥。2025年中央一号文件明确提出了“推进乡村文化和旅游深度融合”,而广东早在2023年便将农文旅融合纳入“百千万工程”核心框架之中。当城市人对“诗与远方”的渴望遭遇了乡村闲置资源的困境,云溪•桃花源品牌及其创始人陈婉瑜正以文化为支点,撬动了一场关于土地价值与文化传承的革命。

90年代的东莞,流水线的轰鸣声是时代的主旋律。当“世界工厂”的钢铁骨架在珠江口疯狂地生长,一名潮汕女子行囊中的《茶经》,却为这片热土埋下了返璞归真的伏笔。1990年,陈婉瑜踏上了清溪的土地。电绣厂的机械声中,她俯身劳作,指间却萦绕着远山茶园的雾气。一年后,“德兴”糖烟酒铺的招牌在老街亮起,她以潮商特有的拓荒韧劲,以诚信为本的经营哲学,让小小铺面蜕变为德兴商行;而其案头常伴的《大观茶论》,则预示着她与茶宿命般的联结。

1996年,“御茗香”茶品牌正式诞生。为寻“上者生烂石”的真味,陈婉瑜一头扎进了珠三角核心区的深山,露水浸透了衣襟,茶汁染指三日不褪;为复刻古法炒艺,竹炭温锅的火星在手臂上烙下勋章;为坚守“德兴出品,必属佳品”的誓言,她曾将整批未达标的春茶付之一炬:“宁亏银子,不亏良心”,这八个字,是她对陆羽“精行俭德”的当代注解。这份极致匠心,让她先后荣获了国家高级制茶师、高级评茶师、高级茶艺师等殊荣。她的才华和努力得到了业界的广泛认可,更成为华南农业大学的博士生导师。她将自己的智慧与经验凝结成书,出版了《茶道•太极》《茶诗女子》等佳作。当她在讲堂剖析“茶与中国文人精神”时,台下学子看见的,是典籍墨香与茶田晨露在她眼中交融的光。

然而,方寸茶席,终难盛放下陈婉瑜对土地的深情。2021年,乡村振兴的号角响彻岭南大地,站在铁场村荒草蔓生的废墟上,她触摸到了土地的心跳,耳畔是《桃花源记》的千年回响:“土地平旷,屋舍俨然。”当陶公笔下的召唤与眼前的残垣重叠,当银瓶山的风裹挟着负氧离子拂过面颊,陈婉瑜蓦然顿悟:茶不仅是饮品,更是唤醒乡土的密钥——“茶能载道,亦能载业。这片土地,该有更辽阔的呼吸。”御茗香的茶香曾抚慰过都市人的脾胃,而今,她要让这一片茶叶的力量,撬动整个乡村的涅槃重生。

桃源筑梦 诗意栖居

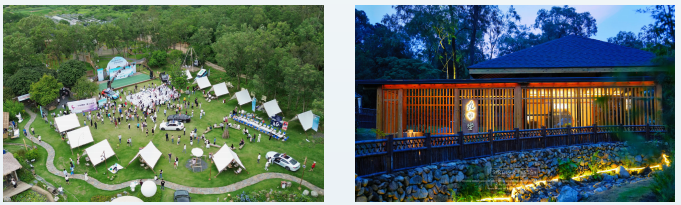

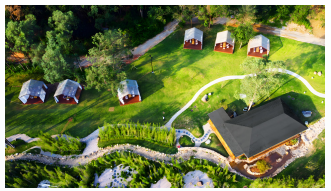

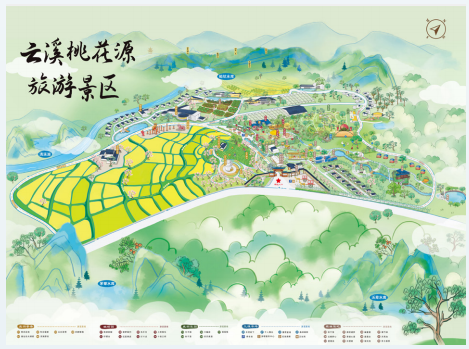

从一片荒山野岭到国家级示范项目,云溪?桃花源的诞生,堪称一部当代《桃花源记》。陈婉瑜以“绣花功夫”雕琢每个细节,在保护生态与创造价值间找到精妙的平衡点,其背后折射出一位企业家的格局与匠心。

清溪镇铁场村,作为东莞唯一没有工厂入驻的行政村,其生态禀赋与区位优势在陈婉瑜眼中独具价值:银瓶山年均80%以上的森林覆盖率,为项目提供了天然氧吧;深莞惠几何中心的地理位置,让都市人1小时车程即可抵达“世外桃源”。于是,陈婉瑜便以“生产保供、生态涵养、生活休闲”的“三生一体”为核心理念,在这片土地上种下白茶、共享菜园、稻田,构建起“九雅文化”体验体系,将传统农耕文明与现代生活美学无缝衔接。

项目落地伊始,便与政策导向同频共振:入选广东省乡村振兴重点项目、获得点状供地试点资格,这些政策红利,不仅为项目解决了土地流转难题,更印证了其战略价值。而铁场村的蜕变,始于一场跨越千年的对话。陈婉瑜邀文化名家共赴荒山,银瓶山下清溪潺潺,如《桃花源记》中“缘溪行”的指引。她摒弃了大拆大建,以“点状供地”的巧思激活338.82亩土地:依山形雕琢层叠梯田,引华南农大专家改良土壤,让有机茶苗与稻谷在荒芜中重生。当春茶抽新绿,秋稻覆陇黄,中国第一片“茶米梯田”如大地诗行般铺展开来,范成大笔下“十里西畴熟稻香”的画卷,自此有了岭南注脚。

在陈婉瑜眼中,传统文化不是博物馆里的标本,而是可呼吸的生命体。因此,这里的美,是文心与匠心的共舞。游客沿“浣花溪”漫步,看蜻蜓点水,恍若杜甫的诗境;在“茶社”赌书泼茶,再现李清照的雅趣;于暮色民宿庭院,坐观“明月松间照,清泉石上流”的闲适。晨雾中的采茶女身影若隐若现,恰似一幅“竹露煎茶坐话禅”的水墨长卷。而那只从清溪“鹿城”传说中跃出的IP精灵“鹿羽儿”,以3D全息影像穿梭林间,衔着桃花为游人导览千年文脉——工业城市的肌理,自此生长出文化的根系。

但陈婉瑜的愿景不止于风景,她更深知,真正的桃源需有灵魂的温度:在“九雅堂”的禅意空间,琴棋书画诗酒茶花香九道雅事,为都市心灵辟出归巢;非遗工坊内,年轻人俯身学习古法香道,《香乘》典籍的墨香与莞香的清韵相互交融——这正是她“百个非遗市集”计划的缩影:让匠人的巧思在文创产品中绽放,让“草木本心”的美学重归日常。当孩子们在稻田朗诵“粒粒皆辛苦”时,当青年于茶会临摹《茶经》时,铁场村终以文化血脉的复苏,证明乡村振兴的本质是文明的复兴。通过她的不懈努力,“云溪•桃花源”项目取得了骄人的成绩。项目荣获了“广东省2022年度乡村振兴重点项目”“广东省2023年度一二三产业融合重点项目”等殊荣,成为乡村振兴的典范与标杆。

归去来兮 心之所向

云溪·桃花源的成功,恰似投入湖心的石子。涟漪荡漾处,“桃花源模式”正在重塑着中国乡村的基因图谱——项目不仅是景观,更是产业融合的引擎:一产有机茶米滋养舌尖,二产轻加工延伸产业链,三产文旅体验让乡愁变现。游客采摘的茶叶经现场制艺,化作可带走的“清溪手信”;小鹿IP潮玩衍生品,让文化影响力随着行囊远播。

陈婉瑜的格局超越了商业逻辑。她携手乡村振兴研究院,将桃花源变为新农人的摇篮:农民在此学习数字化种植,干部研修治理新策,职校学子在非遗工坊承接技艺的薪火。“每项非遗存活,意味着多一群青年留乡。”她凝视着香道学徒专注的侧脸,仿佛看见了文化星火正汇成燎原之势;更深远的意义是红色基因的激活——东江纵队的精神火种,经党建长廊的“信念之光”重新淬炼,融入当代乡村建设的血脉之中,在乡村振兴的时代长卷上,勾勒出一个文明大国对美好生活的永恒追寻。

如今,“桃花源”已成可复制的文化符号。让鹿羽儿IP走向全国各地的桃花源”,当茶米梯田案例被写入政策白皮书,陈婉瑜的初心愈发澄明:“真正的桃源不在舆图,而在心田。”她计划以云溪为原点,培训百村创客,让民宿疗愈、农事体验、文创开发的融合模式遍地生花。当夕阳为银瓶山镀金时,陈婉瑜立于梯田之巅眺望:茶垄曲线与《富春山居图》的墨韵在暮色中相互交融,恰似千年文脉的当代显影。此刻的铁场村,不仅是地理坐标,更是中国人“天人共生”理想的精神灯塔——它证明:当机器的轰鸣声暂歇,土地依然能生长出比工业GDP更恒久的价值。

此外,作为清溪镇女企业家联合会会长,陈婉瑜将“她经济”理念融入项目运营的每一个细节。她深知姐妹们在创业路上的每一步都浸透着汗水与挣扎,那颗炽热的同理心如同冬日暖阳,始终为困顿中的女性照亮前路。她精心策划的每一场培训活动,都像是在姐妹们心中播撒希望的种子:邀请资深专家围坐畅谈,既有创业路上的实战技巧,也有管理团队的心得体会,更有那句温柔而坚定的鼓励——“勇敢去创新吧,放心去拼搏,姐妹们,你们身后有依靠!”当会员们在创业途中遭遇风浪,她总会第一时间递上一杯热茶,像知心姐姐般耐心倾听那些藏在深夜里的迷茫与疲惫,用智慧与温情抽丝剥茧,陪她们在迷雾中找到微光。经济寒冬来袭时,她更成了姐妹们心中那盏不灭的暖灯。她殚精竭虑地串联资源,带着大家在危机中寻找生机,用集体的力量抵御风浪,让每个人都能感受到“抱团取暖”的坚韧与温暖。在她的带领下,清溪镇女企业家联合会日益枝繁叶茂,不仅成为推动地方经济的中流砥柱,更在公益领域绽放出动人光彩。

这份大爱早已从创业圈蔓延到社区的每个角落。源于多年妇联工作的深厚情怀,陈婉瑜常年带着这群有担当的女企业家们,将温暖送到最需要的地方。走进养老院,她们从不只是放下物资便转身离开,而是握住老人枯瘦的手,听他们讲过去的故事,让孤寂的时光因陪伴而变得柔软;面对特殊儿童,她们用超乎寻常的耐心,一遍遍地教孩子说话、画画,用温柔的鼓励为孩子们搭建起通往自信的桥梁;发起的“玉兰妈妈”行动,更是以母性特有的细腻,一对一结对帮扶困境家庭,把实实在在的关怀送进每个需要的心房。

夜幕垂落,桃花源的灯火次第亮起,与星空遥相呼应。陈婉瑜的身影融入了茶田深处,仿佛一株历经风雨的老茶树,将根系牢牢地扎进时代的土壤之中。从潮汕茶女到桃源筑梦师,她以半生跋涉印证:乡村振兴非宏大叙事,而是让每寸土地重获尊严,让每颗心灵觅得归宿。当都市人在晚高峰车流中仰望这片山野的星光,或许会想起陶渊明的诘问——“田园将芜胡不归?”而陈婉瑜的答卷已然写满了铁场村的四季:春茶凝露,是匠心对自然的礼赞;秋稻弯腰,是土地对诚意的馈赠;非遗市集的灯火,是文明血脉的生生不息;少年诵读《茶经》的清音,是千年文脉的当代回响。

云溪潺潺,终入江海;桃源一梦,已醒山河。这片曾被世界工厂遗忘的角落,终因一位女性的执着而重获姓名。它昭示着一种可能:当机械的齿轮与田园牧歌和谐共振,当经济报表与文化基因共同书写发展的注脚,中国人骨血里的“桃花源”,终将从诗页走向大地——而陈婉瑜的茶筅所向,正是亿万心田共同的归途。