炉烟淬炼岁月凝香 ,匠心守艺闽味传薪

——访福建闽菜大师、烹饪艺术家林善星

饮食之道,乃文化之脉、民生之基。在中国八大菜系中,闽菜以其“香、味、形、器”的精妙融合独树一帜。有这样一位匠人,以三十载光阴为刻刀,在闽菜的传承与创新中雕琢时光的味道;以灶台为舞台,在锅碗瓢盆的交响中奏响行业的强音。他从学徒的方寸之地走向管理后厨的广阔天地,从模仿雕刻的少年蜕变为推动菜系革新的先锋,用掌心的温度焐热每一份食材,用不懈的探索拓宽味觉的疆域。他就是福建闽菜大师林善星,一位将生命热忱注入烹饪艺术的践行者,在烟火缭绕间,书写着一部关于坚守与突破的时代答卷。

薪火淬炼:从灶台学徒到行业翘楚的进阶之路

(一)初心如磐:以热爱为引 启烹饪征程

1996年的华夏大地,正涌动着市场经济的蓬勃活力,而在福建的一隅,少年林善星的心中已燃起了对烹饪的炽热火苗。彼时电视屏幕上厨师精妙的雕刻技艺,吸引着这个充满好奇心的少年。当母亲提议学门手艺安身立命时,他毅然地选择了厨房这片充满烟火气的天地——“学做厨师”,四字承诺开启了他与烹饪之间的半生情缘。

经家族长辈引荐,他踏入了一家七八百平方米的餐馆,成为了三名灶台师傅麾下的学徒。后厨的烟火是他的第一课:清洗盘碗的水渍浸透了衣衫,砧板切配的刀刃磨破了指尖,蒸笼的热气模糊了视线,而他始终以“埋头苦干”的姿态躬身前行。凉菜间的小菜制作、员工餐的大锅翻炒、出锅后的装盘点缀,这些看似琐碎的杂活,实则是烹饪技艺的基础修行。历经九个月无薪的坚守后,他终于迎来了触碰铁锅的机会,从基础工序起步,两个月后领到的200元工资,不仅是劳动的报酬,更是对“勤能补拙”信念的首次印证。

(二)砥砺深耕:以精进为阶 攀技艺高峰

历经三年灶台历练后,年轻气盛的林善星曾萌生了转行之念,却在堂叔“闭门造车难成大器”的点拨下幡然醒悟。他回归厨房潜心钻研,恰逢2000年老板拓展至三四千平方米的店面,这方更大的舞台成为了他技艺跃升的阶梯,多年的坚持和厨艺的提升让他有了更多的经验和成长。2004年公司又开了一家面积约一万平左右的新店,林善星随着公司的发展不断前行。彼时粤菜在福建餐饮市场开始流行,其粤菜师傅的薪酬也比当地厨师高,这种行业差距点燃了他的求知欲——向粤菜师傅拜师学艺,成为了他突破瓶颈的关键抉择。

从零开始的学习之路布满了荆棘:吊制翅汤的火候、鲍汁的调配比例、锅气的瞬间掌控,这些陌生技艺在日复一日的观摩与实践中逐渐内化为自身本领。四五年间,他先后跟随多批粤菜师傅研学,不仅掌握了粤式烹饪的精髓,更成长为统领粤菜团队的管理者。2012年,老板在泉州开设了万余平方米的新店,将后厨百余人的管理重任交付于他。从执掌二三十人的组长到统领百名厨师的总厨,角色的跨越给他带来了前所未有的压力,却也让他在“技艺精进”与“团队治理”的双重修行中,完成了从厨师到行业领军者的蜕变。

匠心治业:以守正创新引领行业发展

(一)安全为纲:筑食品安全之基 守饮食伦理底线

在林善星的餐饮哲学中,食材安全是不可逾越的红线。针对以海鲜为主打的菜品体系,他构建起了全链条的鲜度管控体系:活鲜由专人实时监测存活状态,冰鲜严格执行温度与时限的双重标准,肉类食材坚持“当日采购、48小时清零”原则,从源头上杜绝食品安全隐患。这种近乎严苛的标准,源于他对“食者为天”的敬畏之心。

他常对团队强调:“我们手中的锅勺,承载的是食客的信任与生命的重量。”在其管理的后厨,从食材验收的“望闻问切”(观察色泽、嗅闻气味、触摸质感、询问来源),到加工环节的“生熟分离、荤素分区”,再到餐具消毒的高温杀菌标准,每个环节都形成了可追溯的管理闭环。这种将食品安全融入日常的治理智慧,不仅保障了食客的健康,更树立了行业的伦理标杆——在追求味觉极致的同时,始终坚守饮食行业的道德底线。

(二)管理为要:以人文关怀聚合力 以制度建设提质效

从管理数十人到统领数百人,林善星深谙“管理是艺术而非命令”的真谛。2012年执掌泉州万平酒楼时,面对后厨百余人的团队,他提出了“技艺服人、真心待人”的管理理念:对技术骨干,尊重其专业自主性,对年轻学徒耐心地传帮带,对后勤人员给予同等重视。这种兼容并蓄的治理方式,让不同背景、不同性格的员工凝聚成高效协作的集体。

“国八条”实施期间,餐饮行业遭遇了寒冬,林善星率先提出了“开源节流保团队”策略:通过优化菜品结构降低成本,开设便民窗口消化库存,将节省的开支优先保障员工薪酬。他说:“团队是企业的根基,保住人才能保住未来。”这种将人文关怀与制度建设相结合的管理智慧,使其在2020年同时执掌六家门店时,仍能实现各店菜品品质与服务标准的高度统一,彰显了行业领军者的治理能力。

(三)创新为魂:融传统技艺与现代理念 拓闽菜发展新境

在林善星看来,菜系的生命力在于守正创新。面对互联网时代餐饮业态的多元化冲击,他提出了“以本味为核心,以融合为路径”的创新理念:既坚守闽菜“鲜、香、醇”的传统精髓,又积极吸纳其他菜系的技法优势。如将粤菜的精细刀工融入闽菜的海鲜处理之中,用分子料理的低温慢煮技术锁住食材本味,使传统闽菜在保留文化基因的同时,呈现出符合现代审美的味觉表达。

他主导研发的改良版佛跳墙,针对北方食客的口味调整汤头的浓度,既保留核心食材的醇厚,又降低了油腻感;创新荔枝肉则在传统酸甜味型的基础上,加入果香元素平衡口感,成为一道跨地域受欢迎的新菜品。这种“不离其宗又不拘其形”的创新实践,不仅拓宽了闽菜的受众群体,更为传统菜系在新时代的传承提供了可借鉴的路径——在坚守文化根脉的同时,以开放的姿态拥抱时代变革。

薪火相传:以行业担当践行传承使命

(一)勤学不辍:以终身学习立行业标杆

在技术迭代加速的当下,林善星始终保持着“空杯心态”。2018年,他专程赴广东极客厨房研学分子料理、低温慢煮等前沿技术,将其与闽菜的“蒸、煨、炖”技法相结合,开创出“低温慢煮鲍鱼配佛跳墙汁”等创新菜品。他说:“灶台是圆的,技艺是活的,不走出舒适区,就只能做井底之蛙。”

从早年拜师求艺时的配方钻研,到如今通过网络研学各地菜系烹饪方法,他的学习从未止步。手机里存着全国名厨的交流群,出差时必访当地老字号,就连刷短视频也在研究新的调味思路。这种“终身学习”的态度,不仅让他的技艺始终保持着行业前沿水准,更向年轻从业者传递出“学无止境”的职业精神——在餐饮这门活的艺术中,唯有持续精进,方能立于不败之地。

(二)育人为本:以品德为先树行业新风

收徒先看人品,传艺更重德行,是林善星始终坚守的育人准则。他常说:“一个人若没有感恩之心,技艺再高也走不远。”在他的弟子规中,“感恩”被置于首位——感恩父母的养育、感恩师傅的教诲、感恩同行的扶持,这份处世哲学源自他与恩师的相遇相知。十余年前的一场比赛,让他结识了影响其职业生涯的恩师,师傅不仅传授技艺,更教会了他“做厨先做人”的道理。

带徒时,他坚持“从杀鱼学起”:让弟子亲手处理活鲜,理解食材的肌理;从切配练起,掌握刀工的精准。他说:“不懂食材的生命,何来对烹饪的敬畏?”对于核心技艺,他从不藏私,将三十年积累的火候掌控、调味心得等倾囊相授。如今,他的弟子已遍布福建餐饮界,不少人成为了知名酒楼的主厨,而“勤奋、感恩、创新”的师门训诫,正通过他们逐渐融入行业血脉之中。

(三)使命在肩:以行业担当促菜系振兴

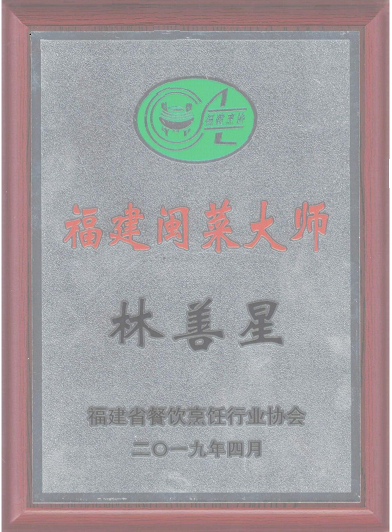

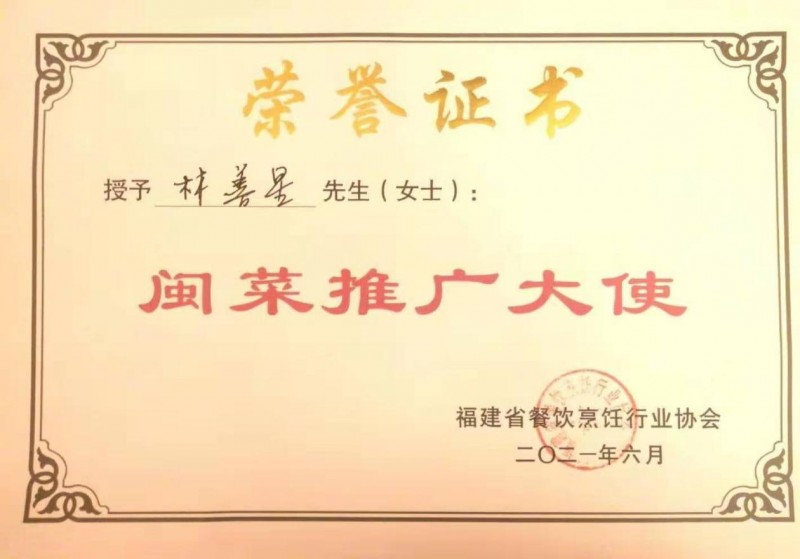

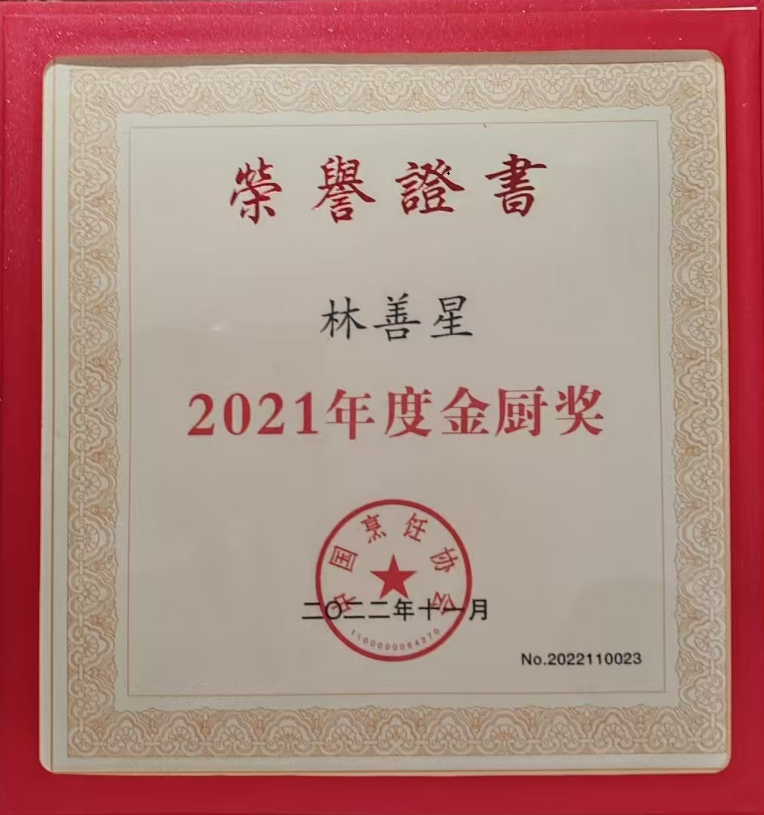

作为闽菜传承的中坚力量,林善星始终以推动菜系发展为己任。他凭借着在闽菜领域的深厚积淀,不仅在厨艺实操层面展现出了超凡实力,在2019年接连斩获了“鲍之源”华南赛区工匠杯特金奖、全国赛工匠杯金奖、福建省烹饪技能竞赛中餐热菜组金奖等诸多荣誉,还被授予“福建闽菜大师”等荣誉称号。他积极参与行业协会活动,担任闽菜推广大使,将传统闽菜带向更广阔的舞台;他还定期组织行业交流活动,邀请不同菜系大师相互切磋技艺,推动闽菜与其他菜系的融合创新。

面对餐饮行业的周期性波动,他始终保持乐观:“人总要吃,更要吃得好、吃得健康,这是行业的底气。”这种对行业本质的深刻洞察,让他在经济下行期仍能坚守品质底线,带领着团队深耕市场。他说:“传承不是守旧,是让闽菜在我们手中变得更好,让更多人爱上这口家乡味。”这份朴素的使命感,正是闽菜历经千年而不衰的精神密码。

三十载炉火淬炼,林善星从灶台边的学徒到行业领军者,他用勤奋注解了“勤行”的真谛;从技艺钻研到团队治理,他以智慧平衡传统与创新;从个人精进到行业传承,他用担当诠释大师的胸怀。

站在新的时代节点,这位闽菜匠人依然保持着出发时的热忱——在灶台前把控火候,在实验室里研发新味,在课堂上传授技艺。正如他所说:“烹饪是一辈子的修行,能让闽菜的香味飘得更远,就是我最大的成就。”这份对事业的赤诚,恰似闽江的流水,奔涌不息,滋养着八闽大地的饮食文化,也照亮了中国餐饮行业的前行之路。