薪火传鼎味 ,匠魂立人间

——访青年烹调艺术家、闽菜大师兰灼荣

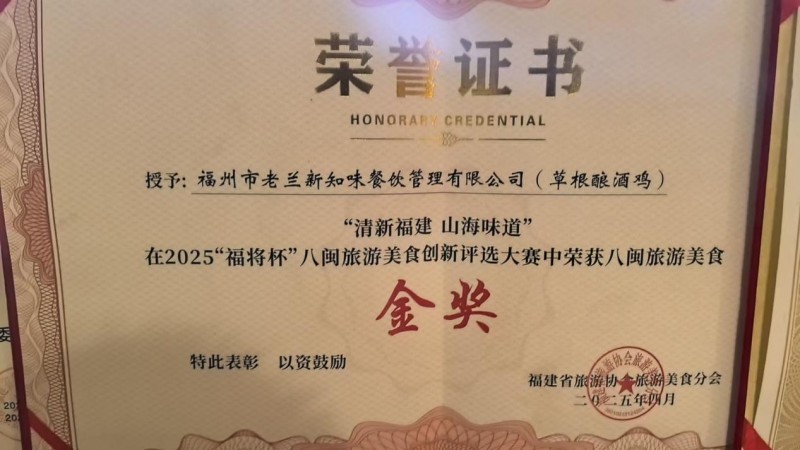

兰灼荣,这位从福建罗源乡村走出的畲族子弟,如今已成为闽菜传承与创新之路上的耀眼星辰。身为青年烹调艺术家、闽菜大师,他头顶环绕着诸多光环——福建省烹饪行业协会高级中式烹调师、中国烹饪协会高级研究员,2023年更是斩获了全国大黄鱼美食烹调大赛铜牌、平潭第一届两岸职工烹饪大赛银奖等多项殊荣。从南公酒楼的学徒到富黎华海鲜大酒楼的掌勺,从世纪长城大酒店的管理者到“老兰新知味”的创始人,他的步履始终坚实。在锅碗瓢盆的交响中,兰灼荣不仅淬炼出精湛的厨艺,更沉淀出“用心做事、友善对人”的人生哲学。如今,作为老兰新知味餐饮管理有限公司的出品总监,他正以匠心为笔,以闽味为墨,在新时代的餐饮画卷上续写着动人的崭新篇章。

守正拓新 山野薪火燃初志

闽江潮涌,山海馈赠,千年闽菜以其清鲜醇和、汤路见长的风味,在中华八大菜系的星河中独放异彩。然而,时代洪流奔涌向前,传统技艺的坚守与活化,呼唤着兼具赤子之心与开拓之勇的传承者。在这片被山海滋养的土地上,如何让百年风味既守住本真,又焕发新机?如何让古老的烹饪技艺在年轻一代手中薪火相传?答案或许就藏在兰灼荣那双布满老茧却依旧灵活的手掌里。这位扎根于闽菜文化三十载的匠人,恰似闽江入海口的一块礁石,既承接得住历史的潮汐,又托举得起未来的浪花。在餐饮行业历经工业化冲击、消费升级迭代的时代,他以坚守与创新为双翼,为闽菜的当代传承劈开了一条通途。他的存在,不仅是一名餐饮人的奋斗史诗,更是一部闽菜在新时代的生存启示录。

兰灼荣的起点,是1998年南公酒楼后厨的烟火蒸腾。彼时电视荧屏上厨师颠勺、火焰升腾的炫目画面,点燃了这名农家少年心中对烹饪的最初热望。“那时哪敢想什么大师、领军?只想着改变面朝黄土背朝天的命运。”他坦言。农村生活的艰辛,赋予了他改变现状的执拗。经朋友引荐,他踏入了福州佳新厨师培训学校的大门,而后便一头扎进了南公酒楼的后厨——从砧板学徒做起,刀起刀落间是食材厚薄的精准;在“打荷”的繁杂中,体味着后厨运转的秩序与节奏。学徒三年,给员工做“伙食餐”,是那个严师时代难得的实践机会,锅铲下的每一道家常菜,都成了他通往专业殿堂的隐秘阶梯。

“任何事都要从基础做起。”这句朴实的话语,是他对学徒生涯最深的注解。那时的后厨,高温与喧嚣是常态,切伤手、被油溅是家常便饭,但他从未想过退缩。这份坚持,或许源于他骨子里的韧劲——出生在罗源农村的他,自幼便懂得“改变现状要靠自己”的道理。乡村的贫瘠没能困住他前进的脚步,反而让他对“把一件事做好”有了更执拗的追求。在南公酒楼的四年,是他厨艺的筑基期。而后,他辗转于富黎华海鲜大酒楼、世纪长城大酒店等知名餐饮机构,从一名普通厨师成长为能够管理上千人的团队领头人,到2017年毅然创立了“老兰新知味”,身份的转变,是技艺的厚积薄发,更是对闽菜未来方向的勇敢探寻。

恩师金宁飞的出现,如同迷雾中的一座灯塔。“真正拜入师门是近几年的事,但金老师为人处世的风骨、对闽菜精髓的洞见与对创新方向的把握,早已深深地影响了我。”兰灼荣的敬重之情溢于言表。金宁飞倾囊相授的,远不止烹饪技法,更是“做事先做人”的行业圭臬。这份师承,不仅塑造了兰灼荣的厨德,也奠定了他未来教导团队的核心——手艺可以锤炼,德行必须纯正。他的团队或许并非人人头顶金牌光环,却人人以匠心为尺、以品德为秤,在浮躁的餐饮江湖中,坚守着闽菜的一片净土。这份由师门绵延而至的纯净匠心,正是闽菜在时代浪潮中锚定自身、生生不息的力量源泉。

草木皆意 至味源本赤子心

创业如烹小鲜,火候差之毫厘,滋味便谬以千里。兰灼荣深谙此理。新店开张首日,他便在厨房白板上挥毫:“宁舍万贯利,不取半分假。”正因如此,“老兰新知味”的招牌下,涌动着兰灼荣对闽菜本源的敬畏与对时代需求的敏锐洞察。他将“匠心精神”具象为近乎严苛的餐桌信条:“我店里,没有一片黄喉是碱水泡发的,没有一片百叶是人为增厚的。”当市场充斥着效率与“卖相”的诱惑,他固执地回归清晨的市场,指尖摩挲着农家直供的鲜嫩,鼻尖辨识着海洋刚至的咸腥。“食材,是闽菜的魂。魂不真,味何以立?”他坚信,只有源头可溯、本味纯粹,方不负山海的厚赠,才能让客人吃得如同家人般安心。这种“以家人心待客”的朴素理念,是他对食品安全最坚实的承诺——员工口罩、手套不离身,原材料进货层层把关,包装食品日期反复核验,后厨“先进先出”的原则如同精密运转的仪器。这不仅是关乎食品安全的底线,更源于他深植内心的信条:“做事先做人,心不正,菜焉能正?”

在传承与创新的探索之路上,兰灼荣走得稳健而富巧思。他视“守正创新”为圭臬。“闽菜的本,不能丢。时代在变,人的口味、健康的需求也在变。”他精研的“荔枝肉”便是绝佳例证。传统版本糖醋浓烈,酣畅淋漓;而他手下的荔枝肉,酸甜却更趋平和、层次愈发丰富,外皮酥脆,裹着内里灵润的肉质,回味悠长而不甜腻。“改良不是颠覆,是在保留荔枝肉的神韵——那种酸甜交织、外脆里嫩的‘骨’之上,为现代人追求的健康‘减负’。”这轻巧的“减负”,背后是无数次火候调整与配料比例的推敲。他的创新绝非天马行空,而是精准锚定客群:为孩童研发更温和营养的版本,为长者考虑软糯与清淡,为追求新意的年轻人融合多元风味,甚至在传统闽菜“重糖”的特点上做审慎弱化,一切皆以健康为轴心而旋转。

这份创新的视野,更延展至药食同源的古老智慧。受金宁飞等前辈探索的启发,兰灼荣积极地将“食补”理念融入三餐之中。黄金、肉苁蓉等中药材,经他巧妙配伍,悄然化入汤羹菜肴之中,既丰富了味觉体验,更提升了膳食的滋养价值。他亦不忘挖掘乡野宝藏,“老祖宗传下的草根树皮,像牛奶根、杜仲这些,看似土气,却蕴藏着自然的疗愈之力。”他委托乡间伙伴定期搜罗这些山野精华,让现代餐厅的精致餐桌,亦能流淌着山野乡土的淳朴生命力。传统闽菜的精髓,在他手中,不是供奉于博物馆的标本,而是一棵扎根于当代生活土壤、不断抽枝散叶的常青之树。

调和百味 山海襟怀向经典

兰灼荣的格局,远不囿于一方灶台。作为创业者与行业实践者,他以“老兰新知味”为舟,探索着餐饮经营的通达之道。其经营智慧的核心,是“以客为镜,照见需求”。“做餐饮,心中得时刻装着客人是谁。”他深谙市场细分之理,却更推崇一种“上下兼容”的弹性境界。即将在两个月后启幕的900平方米新店,正是这一理念的具象呈现。

“环境要能承接宴请领导所需的体面,服务要细腻周到;但菜品的定价与品质,必须让寻常百姓家的小聚、工薪族的便餐毫无负担。80元能吃出家常的熨帖,200元也能品出宴客的诚意。”兰灼荣所描绘的蓝图清晰而务实。在他看来,若环境只求奢华拒人于千里,或价格高企令日常却步,都是经营的窄路。唯有让环境、菜品与服务形成富有弹性的兼容力,方能在市场的波澜中行稳致远。这种“上下兼容”的经营哲学,折射出他立足大众、追求长久的商业远见,也体现了他作为闽菜推广者,希望这门技艺能真正地走入千家万户的朴素心愿。

这份通达,同样流淌在他对待团队的情义之中。创业维艰,尤其是当下正斥资近700万元打造的新店,压力如山。然而,谈及未来发展,兰灼荣心中蓝图的核心并非独占利益。“兄弟们跟我一路打拼,汗水不能白流。十年、二十年后,若真能把店做成‘百年老店’的根基,我希望退居幕后时,股份能雨露均沾,让大家共享这份事业果实。”他的梦想清单上,修葺祖屋、安顿父母、抚育子女之后,最重要的位置留给了并肩作战的伙伴。“有福同享,不能只让兄弟们干活,不让人家吃上热饭!”这掷地有声的承诺,源于他深知从底层学徒一路走来的艰辛,更根植于“做事先做人”这一金宁飞传承给他的、比任何烹饪秘籍都珍贵的师训。这份责任与情义,构筑起了“老兰新知味”团队超乎寻常的凝聚力与归属感,成为抵御行业风浪的坚实船舷。

炉火映照初心,岁月沉淀匠心。在兰灼荣的世界里,烹饪早已超越了谋生的手段,成为了一种修行。他常说:“匠心不是噱头,是在日复一日的重复里,对每一个细节的较真。”这份较真,藏在他切菜时稳定的刀工里,藏在他掌勺时精准的火候中,更藏在他对徒弟们严苛的要求上。“做我的徒弟,要先学做人。”这是他收徒时的第一句话,从金宁飞大师那里继承的不仅是厨艺,更是“德艺双馨”的理念。

兰灼荣的匠心,更体现在对闽菜传承的责任感上。作为青年烹调艺术家、闽菜大师,他深知自己肩负的责任与使命。除了在餐厅实践中传承技艺,他还积极参与各类烹饪赛事,2023年的全国大黄鱼美食烹调大赛铜牌、平潭两岸职工烹饪大赛银奖……每一块奖牌,都是他为闽菜发声的见证。在深圳SIAL西雅国际中餐烹饪技能创新大赛上,他带着改良版的佛跳墙亮相,将传统名菜与现代养生理念相结合,让评委看到了闽菜的无限可能。“比赛不是为了获奖,是为了让更多人看到闽菜的美。”兰灼荣坚定道。

面对时代的浪潮与行业的起伏,兰灼荣始终保持着一种朴素的定力。当同行焦虑于大环境的“寒意”时,他更笃信“打铁还需自身硬”。“市场永远在,关键在于你能端出什么。”他坚信,无论经济周期如何轮转,中国人骨子里对美食的热爱与追求永恒不灭。只要坚守食材本真、打磨极致菜品、真诚服务顾客,便能穿越周期,赢得尊重与市场。这份定力,源于他三十年俯身灶台的深厚积淀,源于他对闽菜生命力的坚定信仰,更源于他始终如一的匠心——那是一种将技艺、品德与商业智慧熔铸一炉后所焕发出的、不可动摇的内在光芒。这份光芒,不仅照亮着他“百年老店”梦想的征途,也为踯躅前行的餐饮同行,点燃了一盏温暖的引航之灯。

三十年风云流转,兰灼荣的足迹从罗源山村的泥泞小路延伸至福州餐饮的广阔舞台。变的是身份,从打荷学徒到闽菜大师;不变的是灶台前那份近乎虔诚的专注,是掌心掂量食材时对大地与海洋的敬畏。他将金宁飞师门“做事先做人”的箴言奉为圭臬,融入每一道菜肴之中,也铸就了团队挺立行业风浪的脊梁。灶火不息,闽菜常新。在兰灼荣所守护的烟火人间里,我们终将懂得:至味之道,不在珍馐奇馔的堆砌,而在于那份穿透岁月、始终如一的“知味”本心!