闽菜弘道匠心烹调,廿八春秋薪火永传

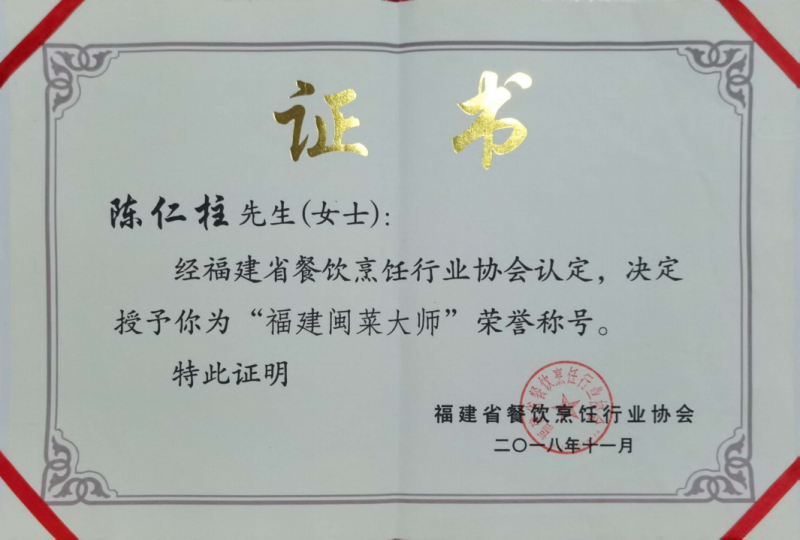

——访福建闽菜大师、福清市金牌工匠陈仁柱

闽海之滨,玉融沃土,孕育了千年饮食文明。在这片浸润着鱼盐之味的土地上,陈仁柱以二十八载烹饪生涯为经,以匠心坚守为纬,在方寸灶台间编织出闽菜传承的壮阔图景。作为共产党党员、中国烹饪名师、闽菜大师、福清金牌工匠,他的炒勺里盛着的不仅是山海珍味,更有对厨道的虔诚、对食安的担当与对技艺的苛求。从十六岁少年的懵懂入行,到如今引领行业的领军者,他用汗水淬炼厨艺,用初心抵御浮躁,让闽菜的鲜香穿透时光,在新时代焕发出愈发醇厚的底蕴与鲜香。

淬火成钢:从灶台学徒到烹坛翘楚

1997年盛夏,17岁的陈仁柱怀揣着沉甸甸的生计希望,踏入了福州宏德大酒楼的后厨。彼时家庭困顿,父亲投资失利的阴霾尚未散去,这位刚初中毕业的少年深知,手中的面团与炒勺,是支撑家庭经济的唯一支点。父亲曾是乡厨好手,村宴前后忙碌的身影,早已在他心底播下热爱烹饪的种子,而此刻,这颗种子必须在灶台的烈火中快速生长。

学徒生涯的艰辛远超想象。凌晨四点的后厨,寒气与面粉的粉尘相互交织,厦门师傅的严苛如影随形——醒面要揉到“三光”(盆光、面光、手光),擀皮需薄,包饺子褶皱要精美。更遑论彼时学艺不仅分文无取,每月还需向厨师长缴纳50元“学艺费”。在物资匮乏的年代,“包吃包住”四个字,便是支撑他熬过无数个疲惫日夜的微光。他总是第一个到岗,默默地淘米蒸饭、备料切配,只为在师傅们闲暇时能多问一句“今日刀工可有精进”,这份主动与执着,让他在灶台间抢占了成长的先机。

后厨的江湖里,他曾是“外来者”。厨师长的亲友占据着核心岗位,而他这个“老板托付的年轻人”,时常要面对无形的隔阂。但他坚信“做他人事,修自身艺”,将所有委屈化作灶火上的动力。当其他学徒抱怨时,他已悄悄地记下了各岗位的诀窍;当掌勺师傅因腰肌劳损离岗,他鼓足勇气接过炒勺,在收市后的空档反复练习火候。一年零七个月后,这个总在角落里默默耕耘的少年,终于站上了头锅的位置,那一刻,灶台的火光映红了他眼中的坚定。

2000年,同村师傅的出现,为陈仁柱的厨路打开了新的天地。这位师傅传授的“左右互搏”绝技——左手握拳捶打、右手摊掌推送的一心二用之法,看似简单却暗藏玄机。他每日清晨苦练,半个月后终能娴熟地驾驭,这份对肢体与心智的双重磨砺,让他日后在多灶同开时游刃有余,而这门绝技,也成为了他授徒时的第一课,让匠心在言传身教中代代相传。

2004年,命运将他推向了更广阔的舞台。师傅承包酒楼后委以他头锅重任,他的菜品不仅征服了本地食客,更吸引了一位莫斯科餐馆老板的目光。远赴异国的七个月里,他在零下二十摄氏度的寒冬中,用闽菜的技艺适配异国食材:用俄式酸奶油调和鱼丸汤的醇厚,以当地洋葱激发海蛎煎的鲜香,最终提前完成任务归国。这段经历,让他深刻地领悟到:厨艺的最高境界,是让传统在创新中扎根,让文化在味蕾上绽放。

归国后,他在海一酒楼完成了从副厨师长到行政总厨的蜕变,2006年更执掌2000平方米分店的后厨。而2016年与恩师金宁飞的相遇,才让他真正地触摸到烹饪艺术的灵魂。金大师带着他驰骋赛场、钻研营养、深耕厨道,教导他“菜品即人品,味正即心正”。在恩师的指引下,他走进重庆大学网络教育工商管理学院研修,将中医药理与烹饪技艺相融,让每一道菜都成为“药食同源”的生动注解。

守正创新:以厨道铸行业标杆

从学徒到总厨,陈仁柱深谙“灶台无孤勇,厨道有群贤”的道理。在他的厨房,没有“论资排辈”的陋习,只有“轮训筑基”的规矩——新学徒必须遍历蒸笼、切配、油锅等岗位,因为“只有摸透各个岗位的脾气,才能读懂厨房的语言”。他首创了“三先准则”:先观察、先请教、先实践,让每个团队成员都在协作中成长、在成长中凝聚。

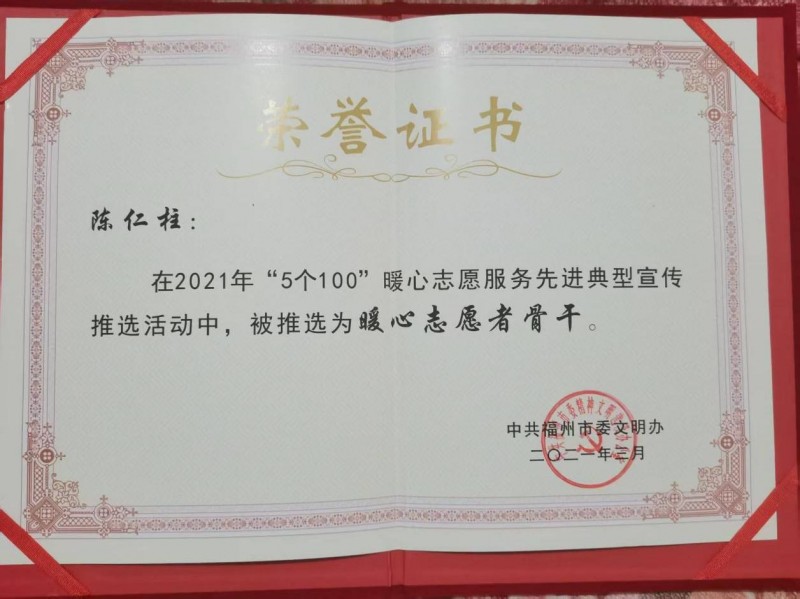

疫情来袭时,这份团队精神化作了守护全城的暖流。作为福清市青年名厨志愿者服务队队长,陈仁柱响应福清市总工会号召,带队“用爱做道菜”,在元宵寒夜中奔忙,第一时间组织送往福清市医院新感染病区、福清市中医药感染病房以及医护人员所居住的酒店,让一线人员享受美食和节日的氛围。几千份餐食里,有他亲手烹制的糟肉夹光饼、杂烩汤,有团队连夜包制的鱼丸,更有商家自发捐赠的牛奶、热饮和各类食品小吃。当“福州市青年志愿者骨干”的荣誉降临时,他执意将奖状悬挂于协会办公室:“这不是我个人的荣光,而是整个团队用烟火气温暖了一座城。”也是在当时,福清市餐饮服务行业协会曾发起为期一周的公益送早餐活动,作为带队之一的陈仁柱,每天早上天微亮,就组织协会的志愿者按要求和规范带好口罩、量好体温登记,并全程监督和对接早餐开展情况。期间共为福清市区一线的近30家单位送出早餐1500多份,活动还得到了福清市电视台《福清新闻》栏目报道,并成为抗疫素材广为宣传。

对待徒弟,他严慈相济。曾有年轻厨师依赖添加剂提鲜,他当场倒掉整锅汤:“闽菜的鲜,藏在虾壳慢熬的高汤里,躲在海蛎自然的嫩度里,岂容化学品亵渎?”随后,他带着徒弟亲赴市场挑海蛎,演示不同水温汆烫的奥秘,让对方亲眼见证“清水出真味”的真谛。如今,他的徒弟遍布八闽各地,每个人都铭记师傅的教诲:“要让食客记住你的菜,先要让菜记住你的心。”

“厨房禁地:严禁食品添加剂。”这行字被烙印在团队成员心中。作为国家食品安全员、食品安全操作规范控制专员,他深知“一勺添加剂,可毁百年业”的真谛。2017年参加中国烹饪协会培训后,他化身为福清餐饮界的“食安布道者”,走遍大小餐馆授课,将“蔬菜汁调色”“高汤自然提鲜”等古法技艺倾囊相授。

目睹幼儿园色素事件后,他连夜带领着团队试验天然染色法:菠菜汁的翠绿、南瓜泥的金黄、海苔碎的墨绿,不仅色泽鲜亮,更饱含营养。“孩童的味蕾是一张白纸,我们怎能用化学品乱涂乱画?”他在培训课上展示这些成果时,台下餐饮店主们纷纷拍照记录,如今福清已有数十家餐馆采用他的方法,让“无添加”成为行业新风尚。

他的厨房有个铁律:新菜必过“家人关”。获得家人的肯定,再加上70%以上顾客的认可,这道菜才得以保留上桌。他常说:“食客的舌尖最公正,糊弄得了一时,瞒不过一世。”

薪火永续:让闽味香飘万里

闽菜,中国八大菜系之一,发展不仅需要传承,更需要创新,比如陈仁柱创新的菜品石锅蚝情:用黄花鱼籽,蒸熟、入冻库24小时拿出脱膜,碾成一粒一粒入不粘锅炒干用筛网筛去杂质,葱姜蒜干贝剁成末也入不粘锅炒干,过一下少许菜籽油,把这炒干的鱼籽熬成酱,生蚝洗净加底味,爪点生粉上锅煎至金黄再加入少许的鱼子酱翻炒均匀装至烧热石锅。菜品美味营养又契合年轻人的用餐习惯。这道菜的诞生,前后调整数十次才定稿,是传统与现代的完美交融。

他坚决反对“为创新而创新”,但他支持用现代手法呈现传统:将荔枝肉改为球状方便取用,用分子料理技术将萝卜雕成牡丹却坚守传统笋丁馅料。“形可变,神不可变,正如福州鱼丸,无论形态如何,咬开必须有爆汁的鲜。”

红鲟焖土冬粉是一道福清传统名菜,婚宴酒席上,它是必不可少的一道硬菜,其中的酸笋是这道菜的“点睛之笔”,但是不少外地食客吃不惯,陈仁柱用酸汤发酵,代替酸笋熬制高汤使它更适合大众的口味让福清传统美食走得更远。

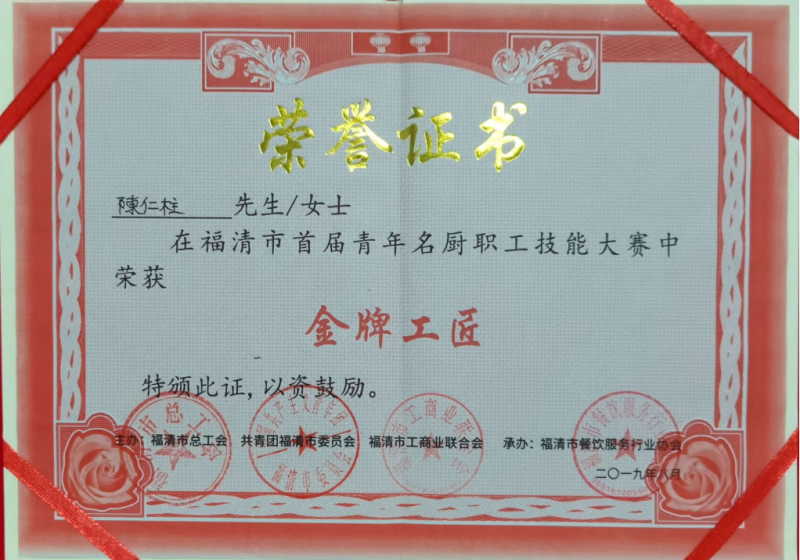

这份理念让他在赛事中屡创佳绩。2019年荣获了“福清金牌工匠”时,他现场制作的“鲍鱼鸭露面”和“黄金鱼籽东星斑”两道菜惊艳全场:在传统闽菜海鲜的风味上做了独特创新,既显功夫又含哲思。评委赞道:“这道菜里,能尝到岁月的沉淀,更能看见时代的脉动。”

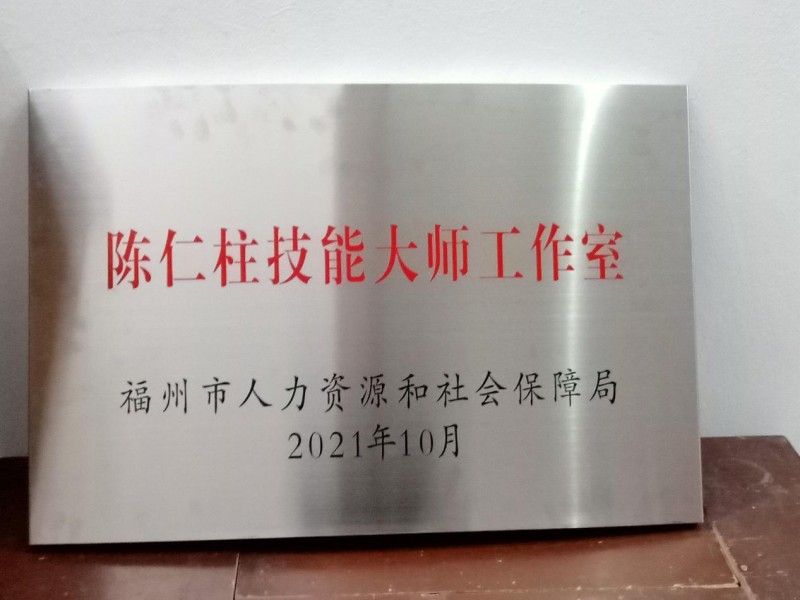

如今的陈仁柱,头衔早已写满了名片——中国烹饪协会名厨委委员、中国烹饪协会菜肴研究中心专家、中国青年烹饪艺术家、中式烹调高级技师、中式烹调高级考评员、膳食营养配餐师、膳食营养配餐国家一级评委、福建餐饮协会名厨委委员、福建省闽菜技艺名师、福建省闽菜推广大使、福建省金勺大厨、福州市陈仁柱技能大师工作室领办人、福清市优秀团干部、福清市优秀厨师、福清市闽菜项目传承人、福清市餐饮服务行业协会秘书长、福清市乡村振兴-创业导师等,但他最珍视“福清工匠”四字。每日清晨,他仍会亲自赴菜市挑菜,用指尖感受海蛎的硬度,用鼻尖分辨虾的新鲜,与摊主探讨当日的鱼货,这份对食材的敬畏,从未因身份变迁而褪色。而他的“食安三件事”规划正在稳步推进:考取食品检验工证书、编写《闽菜食材安全手册》、培训百名持证食品安全员。“预制菜大潮不可阻挡,但我们必须守住现做现吃的本真。”他将这一理念融入授徒的要求,规定每人每年需参加二十小时的食安培训,否则不得上灶。有徒弟不解,他便带其参观食品检测站,用数据阐明:“食品安全不是一句口号,是每克食材里的责任与担当。”

回望二十八载厨路,陈仁柱恰似一口老锅:初时棱角分明,经岁月打磨方显温润,方能熬出最醇厚的滋味。从寒门少年到烹饪大师,他用一把炒勺丈量初心,以一颗匠心守护闽味。未来,他计划带徒弟重走闽菜的发源地,复原古菜谱技艺;在社区开设公益课堂,教群众辨别天然食材。

此外,近年来每次有公益活动,他总是冲在第一线。正月廿九,为社区老人做拗九粥、长寿面,乡村文化节为村民们做大锅菜,民俗文化节制做小吃供路人品尝,上敬老院为孤寡老人做菜;教师节把炊具搬到学校做菜,为老师送上节日问候;重阳节给社区老人们做传统流水席;冬至为老人们搓上汤圆做上一锅菜……他常说:“我只是一名普通的党员,为大家做点菜是我力所能及的事。”

凡此种种,皆是因为陈仁柱坚信,真正的美味,不止于舌尖,更在于对食物的敬畏、对人的关怀与对传承的坚守。这便是一位闽菜大师用二十八载光阴书写下的“厨道”,是传统技艺在当代的觉醒,是工匠精神在民生领域的升华,更是中华文化通过饮食文明向世界传递的温度与力量!